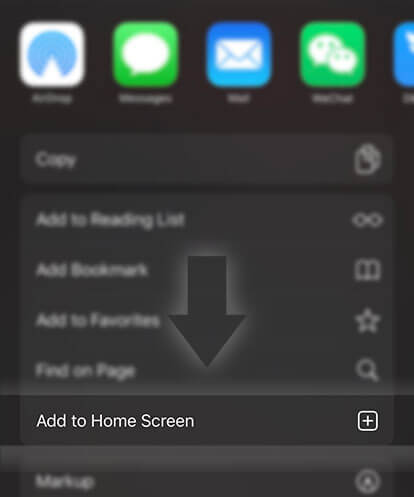

《BRAINWASH》31. TITIK BALIK

Advertisement

Keesokan harinya Papa menelepon. Papa bilang nanti malam akan menjemputku untuk makan malam bersama. Rumah makan milik teman Papa ada yang sedang mengadakan soft opening. Aku menolaknya, kukatakan saja kalau sedang banyak tugas. Kudengar nada kecewa dari Papa. Sebelum menutup telepon, Papa masih mencoba merayuku untuk ikut tapi jawabanku tetap enggak. Aku beranjak menelepon Erlangga tapi urung kulakukan karena pipi yang tiba-tiba menghangat. Otakku memutar kejadian kemarin di ruang tamu, saat Erlangga bilang suka sama aku. Dasar Erlangga, kenapa ngomongnya pada waktu enggak tepat sih. Udah jelas-jelas aku masih pusing sama masalah keluarga, dia pakai acara nembak segala. Itu kan namanya dia bikin aku makin pusing. Kubenamkan wajah ke bantal. Ingin rasanya tidur seharian, lalu saat bangun nanti masalahku sudah selesai.

Memang sih, setelah bilang suka, Erlangga enggak memintaku jadi pacarnya. Tapi ... gimana ya, aku jadi enggak enak hati mau minta tolong dia. Jadi enggak bisa bayangin kalau keluar berdua. Rasanya pasti beda, aku bisa gugup dan enggak bisa mikir selama bareng dia. Aduuhh gimana dong! Sebenarnya aku punya rencana akan mengajak Erlangga memata-matai Papa saat makan malam keluarga, tapi kalau sepanjang bareng Erlangga aku gugup dan dag dig dug begini kayaknya mending aku tidur aja sampai besok pagi. Tiba-tiba ponselku berdering, ada nama Erlangga tercetak pada layar. Aduh!

“Hal, halo. Iya ... iya, Ngga,” sapaku terbata.

“Kamu kenapa? Kayak habis lihat hantu aja.”

Itu gara-gara kamu, Erlangga. Baru ditelepon saja aku sudah gugup dan salah tingkah begini, gimana kalau ketemu.

“Eng? Enggak.”

“Entar malam keluar, yuk,” ajak Erlangga. Nada bicaranya enteng banget. Seolah-olah kemarin dia enggak bilang hal yang spesial ke aku. Kok bisa dia santai begini padahal aku dag dig dug setengah mati. Aku jadi enggak bisa bayangin gimana rasanya pergi berdua bareng Erlangga.

Tiba-tiba sebuah ide terlintas, langsung saja kuutarakan kepada Erlangga. “Emm, Ngga. Sebenarnya tadi papaku ngajak makan malam keluarga.”

“Oh, bagus dong,” komentarnya.

“Tapi tadi aku tolak. Emm, aku ada rencana lain. Gimana kalau kita ikutin keluarga papaku makan malam? Tapi, kita ajak Alya sama Frenda.”

“Ngapain ngajak mereka?”

“Aku takut kita enggak punya kesempatan bisa sedekat waktu menguping pembicaraan Tante Ambar dan papaku waktu itu. Jadi biar Alya dan Frenda yang maju. Tante Ambar sama papaku kan enggak kenal mereka. Jadi mereka bisa bebas mau duduk sedekat apa.”

“Hemm, masuk akal sih. Oke, nanti malam aku jemput. Kamu kasih tahu Alya dan Frenda, ya.”

“Oke, siap!” kataku riang.

Kudengar Erlangga tertawa, lalu sunyi. Dia belum menutup teleponnya, aku juga begitu. Ada rasa aneh yang menyeruak di antara kami.

“Emm, ya udah, Mai. Aku jemput nanti,” ucap Erlangga dengan nada penuh ragu sebelum menutup telepon.

Aku bersyukur karena Erlangga setuju dengan ideku. Tujuan lain ideku itu sih karena aku enggak mau mati gaya waktu cuma berdua sama Erlangga. Segera kuhampiri kamar Alya dan Frenda. Mereka berdua teman yang baik. Aku sering satu kelompok dengan mereka. Mereka juga sudah tahu masalahku meski hanya garis besarnya saja. Aku memang pernah cerita ke mereka waktu awal-awal indekos di sini. Aku cerita kalau sedang ada masalah keluarga makanya aku indekos. Kukatakan juga kalau kedua orang tuaku sudah bercerai dan papaku menikah lagi. Cuma sebatas itu dan mereka enggak tanya-tanya lagi apalagi sampai kepo cari tahu. Alhamdulillah mereka bukan teman yang seperti itu.

Advertisement

Malam pun tiba. Erlangga datang bersama honda jazz hitamnya. Aku mengambil duduk di samping Erlangga. Alya dan Frenda di belakang. Mobil Erlangga membawa kami ke rumah papaku. Kami akan mengikuti ke mana saja mobil Papa pergi. Mobil yang kami naiki berhenti di depan sebuah rumah kosong. Letaknya hanya berbeda dua rumah dari rumah Papa. Sesaat setelah Erlangga menghentikan laju mobil, ponselku berdering. Ternyata Papa yang menelepon. Papa masih berusaha mengajakku ikut. Aku tetap menolak meski Papa menunjukkan di mana letak dan keistimewaan rumah makan itu.

Mobil Papa melaju menuju Sleman, lalu berhenti di depan sebuah rumah makan bergaya adat jawa. Aku dan Erlangga tetap di mobil sementara Alya dan Frenda turun lebih dulu. Bila memungkinkan, kami ikut turun. Kalau enggak, dengan terpaksa harus menunggu di mobil atau kami berdua pergi dulu baru menjemput Alya dan Frenda nanti. Sepuluh menit berlalu, Frenda mengirim pesan dan foto lokasi duduknya yang bersebelahan dengan meja Papa. Itu berarti aku dan Erlangga harus tetap di mobil. Erlangga memutuskan untuk membawa mobil pergi dari rumah makan.

“Kita cari kafe, ya. Mereka berdua pasti lama.”

Untuk pertama kalinya menghabiskan waktu sejam bersama Erlangga serasa setahun. Bukan enggak nyaman, justru dia cowok yang menyenangkan. Aku hanya bingung menempatkan diri dan sepertinya Erlangga sadar akan hal itu. Saat Frenda menelepon memberitahu bahwa Papa dan keluarganya sudah siap-siap meninggalkan rumah makan, kami kembali ke rumah makan sambil membicarakan hubungan ini.

“Ada yang kamu pikirin, Mai?”

“Emm, keluargaku,” jawabku singkat meski terselip rasa ragu.

“Selain itu,” desak Erlangga.

“Apa ya?”

“Aku? Bilang aja, enggak apa-apa kok.”

“Ih, Ge-er!” aku tertawa sambil menikmati rasa hangat di kedua pipi.

“Sorry deh, kalau aku ngomongnya di waktu yang enggak tepat. Mana enggak romantis lagi.” Erlangga menggaruk bagian kepala di dekat telinga. “Sebenarnya malah udah aku ungkapin sejak dua minggu yang lalu.”

Erlangga terdiam sejenak sebelum melanjutkan berbicara. “Aku ngomong ke kamu tentang perasaanku itu, soalnya aku mau jujur dan ngungkapin apa yang aku rasa. Hal yang dipendam itu kan enggak baik buat hati.”

“Makanya, aku berharap kamu jujur dan ngungkapin apa yang kamu rasa, Mai. Terutama soal masalah keluargamu ini. Kalau soal kita ... aku enggak maksa buat kamu jawab. Aku mau nunggu kok.”

“Jawab? Aku harus jawab, gitu? Memangnya yang kamu ungkapin ke aku itu pertanyaan? Itu kan sebuah pernyataan, Ngga,” kilahku menggodanya.

“Oh, begitu. Oke, oke.” Erlangga melempar senyum sambil mengacak rambutku sekilas.

Rumah makan tempat di mana Alya dan Frenda berada sudah terlihat, segera kutelepon Franda agar secepatnya keluar. Begitu sosok Alya dan Frenda terlihat di depan rumah makan, Erlangga mendekati mereka. Mobil meluncur pergi setelah Alya dan Frenda masuk.

“Jadi gimana tadi waktu kalian ketemu papaku?” tanyaku pada Alya dan Frenda.

“Sambil mengobrol, sambil makan ini nih, keripik usus.” Alya membuka kantong plastik berisi keripik usus yang katanya dia beli di dekat kasir rumah makan.

Advertisement

“Habis berapa tadi? Aku ganti, ya,” kataku sambil mengulurkan tangan berusaha mengambil keripik.

“Gampang, Mai. Yang penting selesaikan dulu masalahmu,” kata Alya.

Kata Alya, meja mereka bersebelahan dengan meja Papa jadi pembicaraan di meja papaku bisa mereka dengar dengan jelas. Kata Frenda, mereka membicarakanku. Mereka ingin saat di pantai Siung terulang lagi. Evalia memujiku saat mendaki ke bukit Pengilon dan saat aku berbagi bekal dengannya. Mama Ambar terus memujiku kala aku membantunya di dapur. Kata Frenda, Evalia dan Mama Ambar meminta Papa untuk menjemputku pulang.

“Papamu memang enggak banyak bicara, Mai. Tapi kelihatan banget kalau paling bingung dibandingkan Mama dan adik tirimu. Emm, Oh iya, Papamu bilang, “Papa juga sebenarnya ingin menjemput Maira pulang ke sini lagi. Papa mau minta maaf, Papa mau jadi ayah yang baik buat dia. Tapi apa Maira masih mau kasih kesempatan itu?” Nyesek banget waktu denger papamu bilang gitu,” cerita Alya panjang lebar.

“Ada lagi perkataan papanya Maira yang bikin aku terharu. Emm, waktu itu papanya bilang, “Papa nyuruh Maira indekos itu bukan karena benci. Tapi supaya Maira fokus sama kuliah, merasa nyaman karena enggak ketemu kita. Papa tahu, Maira sering merasa sedih kalau kita berkumpul. Padahal, Papa ingin Maira ikut seneng kalau kita lagi rame-rame. Tapi ya, gimana. Kita enggak bisa memaksa kesenangannya orang. Apa lagi kebahagiaan menurut Maira dan menurut Papa itu beda.” Aku bukan Maira, ya, tapi aku ingin nangis waktu papanya Maira bilang begitu. Batinku waktu itu, harusnya Maira ada di sini dan denger langsung perkataan papanya.” Franda ikut menimpali.

“Thank’s Franda, udah bikin aku nangis,” kataku dengan suara bergetar.

“Tuh, kan!” kata Franda dan Alya hampir bersamaan.

“Aku sama Franda memang enggak ngerti masalah kamu, Mai. Tapi kalau lihat keluarga papamu tadi, mereka sayang banget sama kamu. Mama tirimu aja bolak balik memuji makanan yang ada di meja sambil bilang kalau kamu pulang akan dimasakkan seperti itu.”

Aku mulai goyah dan merasa Erlangga benar untuk enggak hanya memikirkan diriku tapi juga kebahagiaan papaku. Aku jadi enggan melanjutkan misiku. Aku mulai membandingkan mana yang lebih membuatku dan Papa bahagia. Saat bersama ke pantai dengan suasana akrab bersama keluarga Papa atau saat aku bersama Mama dan Papa. Aku menarik napas panjang, enggak berminat makan keripik usus lagi. Keripik yang tadinya terasa gurih tiba-tiba terasa hambar.

“Makasih Maira, dadah Erlangga,” kata Alya sebelum turun. Perkataan Alya menyadarkanku kalau kita sudah sampai indekos.

“Aku yang makasih banyak sama kalian. Alya, habis berapa tadi? Aku bayar.” Segera kuambil dompet dari dalam tas.

“Nanti aja, gampang. ” Alya bergegas turun.

“Mai, ikut aku ke toko buku dulu, ya.”

“Ngusir nih, ceritanya. Awas ya, Ngga kalau udah jadian enggak traktiran, ciee,” goda Franda gara-gara Erlangga mengajakku ke toko buku.

Aku hanya melempar senyum menanggapi perkataan Franda, berbeda dengan Erlangga yang tampak tersipu. Ditekannya klakson berulang kali dengan jeda pendek-pendek agar Franda segera turun. Aku tertawa melihat tingkah Erlangga. Ternyata lucu juga wajah Erlangga yang tersipu.

“Langsung ke toko buku, ya.” Erlangga mulai menjalankan mobil.

Keadaan mobil menjadi sepi. Kuputuskan untuk menelepon Mama. Akan aku katakan semuanya kepada Mama termasuk apa yang menjadi kemauanku.

“Halo, assalamualaikum, Mama,” kataku begitu Mama menjawab telepon.

Langsung saja kuceritakan mengenai investigasi yang kulakukan dua hari ini. Terang-terangan kukatakan bahwa Papa bahagia bersama keluarganya. Aku pun memutuskan nggak akan mengganggu keluarga Papa lagi. Mama langsung marah-marah dan memaki-maki aku. Enggak cuma itu, Mama juga mengungkit-ngungkit soal banyaknya biaya untuk sekolah, les, dan kuliahku. Hal ini yang membuatku jadi benci sama Mama. Kalau memang Mama enggak ikhlas mengeluarkan uang buat aku sekolah, les ini itu, dan kuliah, ya udah jangan suruh aku melakukan semua itu. Atau kalau perlu, Mama bisa minta keringanan biaya sekolah maupun kuliahku. Air mata membanjiri wajah bagai air bah. Kututup telepon dari Mama tanpa berpamitan. Aku jadi merindukan kehangatan keluarga Papa.

***

Sudah tiga hari aku menghindar dari telepon Mama. Meski begitu, Mama tetap mengirim pesan dan terus memaksaku untuk menjalankan misi menghancurkan keluarga papanya. Hingga hari ke-4 pada aksi diamku, enggak ada pesan dari Mama. Aku jadi eggak enak hati, akhirnya kucoba menelepon Mama tapi nggak diangkat. Setelah makan siang dan salat zuhur pun Mama masih susah ditelpon. Kok tumben sih, aku jadi khawatir, ada apa dengan Mama, ya? Aku memutuskan menelepon Eyang Uti menanyakan perihal Mama yang susah ditelepon.

“Mamamu kan sudah berangkat ke Jogjakarta tadi pagi. Memangnya mamamu enggak bilang?”

Aku refleks terkejut karena sebelumnya Mama enggak bilang kalau akan ke sini. Aku bergidik, jangan-jangan Mama punya rencana lain. Bila memang begitu, Mama pasti ke rumah Papa. Aku harus segera ke sana. Aku bilang pada Erlangga kalau enggak ikut kuliah jam berikutnya. Aku harus ke rumah Papa. Erlangga berniat mengantar, tapi aku menolaknya. Aku enggak mau dia terlambat masuk kelas gara-gara mengantarku. Dengan diantar ojek online aku menuju rumah Papa.

Sesampainya di rumah Papa kudapati pintu pagar yang enggak dikunci. Biasanya, keadaan begini ketika ada tamu di rumah. Kulihat enggak ada mobil selain mobil Papa dan Mama Ambar, enggak ada motor selain motor matic yang biasa dipakai Evalia. Jangan-jangan ada tamu dari jauh sehingga enggak ada kendaran lain di sini. Saat mendekati teras aku mendengar keributan yang berasal dari dalam rumah. Siapa itu?

Advertisement

- In Serial76 Chapters

His Light, Her Darkness

"You are mine!" He roars. "I will do whatever it takes to make you know that. Whether it means I lock you up in a prison and throw away the key."Footsteps come rushing into the dining room, and I turn to see multiple men--guards I suppose, flanking one another. Each of their hands rest on things within their jackets. Which i can only guess are guns. What else would they be?He waves them off and stalks towards me, standing behind my chair. I try to turn my head to look behind me, at him, but his hands move to the sides of my face, stopping me."I can give you the world Mia. I am no fool. I know that love takes time, and I will give you as much as it takes. But you are mine." He says so calmly.--------------------------When Mia Jones, a College student from Australia with a mysterious past is offered the opportunity to work as a translator for a man she had never heard of in New York City, she had assumed it would be a normal job, little did she know it would be the end of her freedom.Matteo Giovanni is the most feared Mafia leader in New York, and the whole country, heir to the Italian Mafia, he is used to getting what he wants. And when he sees Mia walk into his office for a job interview, he knows he wants her.She is his light, and he is her darkness. Will Mia ever be able to escape Matteo and the Mafia, or will she fall in love before she can stop herself?WARNING:Within this story there is coarse language, themes and violence.______________________#1 in Romance 29/10/2020-----------------------------------Began: 21/08/2020 Completed: 13/01/2021

8 317 - In Serial31 Chapters

Pixie Dust {ManxBoy}

*PARTIALLY EDITED*Being the new kid is extremely hard, especially when you go to a school just for the supernatural. Leon is a pixie- and the new kid. Moving from his old home for better opportunities for his large but poor family, he's thrown into a whole new world, especially with one possessive and hot alpha. Can he survive this new school, drama, mates, and a possible baby?!Welcome to SNH High! Where the drama never stops!*WILL BE EDITED AFTER STORY IS COMPLETED*

8 195 - In Serial6 Chapters

A New Story

~~A work in progress, may have to delete at some point. ~~ Owen and his absurdly wealthy family move into a renovated castle, and he starts seeing some really weird things. Is there more to his new home than it appears? Or is he just going crazy now...

8 185 - In Serial18 Chapters

Nuisance of his life

A beautifull journey of ADVITH and ELIRA filled with love, affection, happiness but with a twist of heartbreak, raging emotions, jealousy, insecurity and possessiveness.In the middle of party, Advith's eyes fell on her, she was roaming around busily greeting guests, enjoying the party. His eyes followed her everywhere, he felt his heart just skipped a beat, he questioned his subconscious mind - 'Did my heart beat till now? For what I felt I never saw true beauty till this night' ****************Well the most infamous destiny has played it's part and looks like it has planned something for them.But as the saying goes by "ROSES COME WITH THORNS AND THORNS DRAW BLOOD".__________________________________________________From first sight to forever - You Are MINE.- cupncakez__________________________________________________

8 174 - In Serial23 Chapters

My Father Wants to Kill Me《COMPLETED》

မှတ်ချက် : ဝတ္ထုခေါင်းစဉ်နဲ့ ဇာတ်လမ်းက တခြားစီပါ။ ကြောင်တောင်တောင် Gong ရဲ့အမြင်ရှုထောင့်မှ ရေးသားထားခြင်း။မွတ္ခ်က္ : ဝတၳဳေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဇာတ္လမ္းက တျခားစီပါ။ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ Gong ရဲ့အျမင္ရွုေထာင့္မွ ေရးသားထားျခင္း။Total Chapter : 22

8 55 - In Serial37 Chapters

▪︎THE LUNA▪︎Book 1

Hayley Monroe is your average African American teenage wolf. Christopher Adams is your not so average alpha male. What happens when these two lost souls happen to cross paths at the most unusual timing? Will he be able to breakdown his tough armor for her? Will she be able to accept him for who he truly is? Will she settle for being the Luna?

8 198

Prev Chap

Prev Chap Next Chap

Next Chap Chap List

Chap List

Boy

Boy Girl

Girl