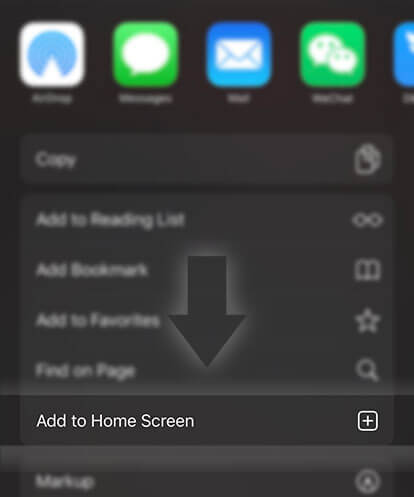

《BRAINWASH》4. KEBAHAGIAAN SEMU

Advertisement

Kutarik koper besar warna merah tua keluar dari Stasiun Tugu. Di punggungku, ransel hitam bergelayut menambah lamban jalanku. Pandanganku beredar mencari sosok Papa yang kurindu. Saat aku beranjak menelepon Papa, foto papaku muncul pada layar.

"Halo, Papa. Maira udah sampai," seruku riang seperti sedang memenangkan undian berhadiah ponsel cerdas terbaru.

"Assalamualaikum," suara lembut Papa terdengar dari ponsel

"Hihi, waalaikumsalam, Papa. Papa di mana? Maira ..."

"Diam di situ saja, Papa sudah lihat kamu kok." Jawaban Papa mengagetkanku. Kok bisa sih? Padahal aku baru keluar dari stasiun.

Aku menoleh ke kanan dan ke kiri sekali lagi. Tiba-tiba dari arah belakang, Papa berjalan cepat ke arahku sambil melambaikan tangan. Kupeluk erat Papa begitu jarak kami sudah dekat.

"Papa gimana kabarnya? Maira kangeeeeenn." Lagi-lagi aku bergelayut pada leher Papa.

"Kayak enggak ketemu setahun aja. Lima bulan yang lalu kan, Papa ke Surabaya." Papa mengusap puncak kepalaku.

"Cuma sebentar gitu, Pa," protesku sambil memonyongkan bibir.

"Ih, kok gitu bibirnya? Cantiknya hilang, tuh!" tegur Papa berpura-pura memarahiku.

Papa menaruh ransel dari pundakku ke atas koper. Aku penepuk kening karena lupa. Pantas saja, pundak pegal banget gara-gara menggendong ransel yang berat. Seharusnya turun dari kereta tadi, aku sudah menaruhnya di atas koper.

"Ada yang lupa?" tanya Papa yang sadar akan sikapku.

"Enggak, Pa. Di mana mobilnya?"

Papa menunjuk mobil hitam yang mengilap. Aku memang enggak tahu berapa harga mobil ini. Kalau dilihat dari logo yang tersemat, sepertinya harganya di atas 500 juta rupiah. Nanti deh, aku kirim fotonya ke Mama.

"Papa menjemut Maira sendirian?" tanyaku kaget setelah Papa menjalankan mobil begitu selesai menyalakan mesin.

"Kecewa, ya? Tenang, Mama Ambar dan Evalia sedang menyiapkan sesuatu untuk menyambut kedatanganmu.

"Oh, begitu," jawabku singkat.

Kecewa?! I'm very, very, very, very, very, very happy, Papa. Dengan begini, aku bisa berduaan dengan Papa. Bercerita tentang apa saja. Kecuali tentang Mama, tentu saja. Enggak apa-apa, Pa. Enggak apa-apa, Maira akan membuat Papa ingin menikah lagi dengan Mama, secara pelan-pelan.

Tiba-tiba Papa menghentikan mobil di depan rumah yang pagarnya terbuat dari plat besi bermotif dedaunan. Sebelum Papa membuka pintu mobil, pagar itu bergerak ke samping. Dua wanita berada di baliknya. Kulihat Evalia melompat-lompat sambil melambaikan tangan ke arah kami.

Advertisement

"Evalia lucu ya?" tanya Papa sambil tersenyum denga pandangan lurus ke depan.

Hah?! Lucu dari mana? Itu sih, norak! Aku menghembuskan napas. Kutunjukkan rasa enggak setuju. Apa daya, Papa menangkap maksudku berbeda. Papa kira aku kelelahan karena perjalanan dari Surabaya ke sini.

"Langsung ke kamar, saja. Biar Papa yang bawa barangmu." Papa segera membuka pintu sopir, setelah memasukkan mobil ke bagian halaman rumah yang berpayung kanopi kain warna putih tulang.

Dua wanita yang merebut Papa dariku, kini berdiri di teras rumah. Senyum mereka mengembang seperti, aku ini orang yang sangat mereka tunggu. Tentu saja, aku orang yang mereka tunggu. Mereka pasti sendang menyusun sesuatu agar aku enggak betah tinggal di sini. Lihat saja nanti, aku enggak akan selemah itu. Sebelum kalian membuatku enggak nyaman di sini, aku sudah membawa Papa kembali kepada Mama.

"Capek, ya, Maira?" Mama Ambar merengkuhku ke dalam pelukannya. Aroma melati menguar dari tubuhnya, memaksa hidungku menikmatinya. Aroma yang lembut dan sangat menenangkan.

"Hai, Mbak Maira!" Evalia enggak mengikuti apa yang telah dilakukan mamanya padaku. Bukan karena dia enggak mau, tapi aku sudah melototinya tajam.

Kuikuti langkah Mama Ambar Ambar menuju ruangan yang terletak di dekat meja makan. Rumah Papa luas sekali. Ini pasti karena letaknya yang bersisian dengan jalan menikung. Mama membuka pintu kamar sangat lebar, mempersilakanku melongok ke dalam. Aku hanya tersenyum tertahan. Buat apa aku melongok, nanti juga aku masuk.

"Selamat istirahat, Maira. Oh iya, kalau mau mandi. Di sebelah, ya." Mama Ambar menunjuk pintu di sebelah kamarku. "Kalau yang di sebelah sana, kamarnya Evalia."

Jadi, letak kamar mandi berada di antara kamarku dan Evalia? Aku harus berbagi kamar mandi dengannya, gitu? Awas aja, kalau sengaja berlama-lama di kamar mandi waktu aku lagi butuh kamar mandi juga. Kututup pintu, setelah Mama Ambar dan Evalia pergi.

Wangi aroma bunga yang menyegarkan meluruhkan rasa lelah. Dalam keadaan telentang di atas tempat tidur single bed yang empuk, kuamati sekeliling kamar. Untuk ukuran rumah yang besar dengan perabotan yang mewah, kamar ini terlalu biasa. Temboknya berwarna putih polos. Meja belajar berada tepat di depan jendela. Berdiri bersisian bersama lemari bercermin. Ada nakas di sebelah kiri tempat tidur. Tempat lampu tidur berbentuk silinder berada. Sebelah kanan tempat tidurku tembok. Oh! Aku yakin kamar Evalia pasti lebih bagus.

Advertisement

***

Masih ada beberapa barang yang masih duduk manis di koper. Aku tadi ketiduran, hingga baru mandi pukul 16.50. Mana belum salat ashar, lagi. Jadi ngebut mandinya. Untung saja Evalia enggak sedang menggunakan kamar mandi saat itu.

"Mbak Maira." Panggilan itu diiringi ketukan di pintu.

Segera kubuka pintu, karena aku memang ingin segera berbincang dengan Papa.

"Ayo makan," ajak Evalia sok imut.

"Sini, Maira. Duduk di depan Papa."

Kulihat pemilik suara berat yang memanggilku. Papa yang duduk bersisian dengan Mama Ambar, melambaikan tangan ke arahku. Tanpa berpikir panjang, segera kulangkahkan kaki menuju kursi yang berhadapan dengan Papa. Evalia sendiri memilih duduk di sebelahku.

"Tadi kita bingung mau masak apa. Kata Papa, kamu suka ikan bakar. Ya udah deh. Mama pesan ikan bakar ke teman Mama yang punya rumah makan." Mama Ambar mulai berbasa-basi.

"Makan yang banyak, Mai. Kamu pasti lapar," sahut Papa sambil menahan rasa pedas.

"Jangan banyak-banyak makannya, nanti cupcakes aku enggak ada yang makan, dong," rengek Evalia.

"Cupcakes bisa dimakan sebelum tidur," sahut Papa lagi.

"Jangaaan, Papa. Nanti bikin badan gendut." Evalia mengatakannya sambil cemberut.

"Ya udah, deh. Maira makan sedikit saja. Udah gitu, habiskan cupcakes buatan Evalia."

Evalia berteriak senang mendengar perkataan Papa. Jujur saja, aku merasa iri atas perlakuan Papa pada Evalia. Aku memang mengambil sedikit nasi, ikan, dan cah kangkung. Bukan karena setuju dengan Evalia, aku memang sedang malas makan. Selera makanku hilang, rasa lapar pun mendadak pergi.

"Cah kangkungnya tambah lagi dong, Mai. Mama Ambar masak sendiri. Rasanya ... emm! Enggak kalah sama yang di rumah makan." Papa memuji masakan Mama Ambar sambil mengacungkan kedua ibu jarinya.

"Apa sih, Pa? Berlebihan, ah!" Mama Ambar menyenggol pundak Papa dengan pundaknya.

"Papa sering bilang, kan. Buka rumah makan aja. Malah bikin rumah laundry."

"Aku enggak pede, Pa," sahut Mama Ambar.

"Masakan enak begini kok enggak pede. Enak kan, Maira, masakan Mama Ambar?"

Pertanyaan Papa membuatku terkesiap. Jujur saja, masakan Mama Ambar memang enak. Tapi rasa itu seketika membuat mual saat keakraban mereka tersaji di depan mataku. Keakraban mereka ibarat hidangan yang aku benci, tapi sengaja mereka suapkan secara paksa ke mulutku.

"Iya," jawabku singkat.

"Tuh! Itu artinya Maira setuju, kalau Mama bikin rumah makan."

"Kapan yuk, kita cari tempat sekalian jalan-jalan."

"Asik! Jalan-jalan."

"Sudah, makan dulu."

Suara Papa, Mama Ambar, dan Evalia bersahutan mengganggu pendengaran. Segera saja kuberpamitan ke kamar.

"Kok makannya enggak dihabiskan?"

"Mau ke mana?"

Pertanyaan Papa dan Mama Ambar meluncur hampir bersamaan.

"Kepala Maira pusing. Maira istirahat dulu."

"Cupcakes-nya." Evalia mengulurkan dua cupcakes dengan topping warna ungu muda dan kuning.

Dengan malas kuterima juga. Anggap saja pengganti makan malam. Setelah menaruh cupcakes di meja belajar, aku berbaring di atas tempat tidur. Mengenai kepala pusing, kepalaku memang pusing melihat keharmonisan keluarga Papa. Kenapa harus Mama Ambar dan Evalia yang bersama Papa? Kenapa bukan aku dan Mama?

Pandanganku terganggu karena mata yang basah. Belum sehari berada di sini, hatiku sudah sesakit ini. Bagaimana bila selama empat tahun selalu melihat pemandangan yang sangat menyakitkan itu? Tiba-tiba aku merasa goyah, kuingat-ingat saran Eyang Uti yang menyuruhku untuk indekos. Di tengah kegamanganku, ponsel yang kuletakkan di nakas berdering. Ada foto Mama dengan rambut cokelatnya yang tergerai.

Tanpa mengucap halo maupun salam, kumenangis sepuasnya. Seolah-olah Mama berada di depan dan sedang memelukku erat.

"Maira? Sayang? Ada apa?"

Enggak kuhiraukan pertanyaan Mama. Sepertinya mulut ini hanya berfungsi untuk menangis.

"Maira?"

"Oke, menangis sepuasnya. Mama tunggu."

💜💜💜

Advertisement

- In Serial28 Chapters

The Demon Alpha (Stryders #1) - PUBLISHED

Meet the best Alpha ever, Lance Stryder. Are you tired of werewolf stories where the Alpha yells out "MINE" and practically kidnaps the main character? Are you tired of Alphas being too possessive and too jealous? Are you tired of seeing all the signs of an abusive relationship glamorized here on Wattpad? Are you tired of the way the main character is shy? Or is always abused and needs a man to help her? Are you tired because of plain life? Well look no further because this werewolf story is probably for you.**************************Overhearing a murder conspiracy between two Alphas, Ava is running for her life. Those Alphas want to kill her for it. That's when she runs into her mate, Lance Stryder. The Demon Alpha. She puts on a fake front of who she is, but can she trust her mate that everyone else seems to fear?Ava discovers things about herself she never knew, and her mate she didn't see coming.Highest ranking: #1 Romance #1 Alpha#1 Luna#1 Supernatural#1 Witches#2 Vampire#5 Werewolf#33 Humor

8 223 - In Serial27 Chapters

Blood & Sugar

Nosti Valley, California houses the Moreau vampire coven. This coven is headed by Cassius Moreau, one of the first of their kind known as Primordials. Cassius has been alive for thousands of years and takes great pride in keeping his coven safe, even considering them his family. Despite holding all of the wealth and power anyone could ever dream of, Cassius feels the emptiness of never having met his Destined mate. Sofia Lin is a culinary student living with her best friend in Nyc. The pair is close to graduating and looking forward to the next chapter of their lives. Everything comes to a screeching halt when Sofia receives a call that her beloved grandfather has been rushed to the hospital. Sofia does not hesitate to jump on a plane to California and drive straight to Nosti Valley where the older man had lived for as long as she could remember, running the bakery he named after his late wife.Cassius and Sofia cross paths and their lives seem to intertwine from the get-go. The pull is undeniable but only Cassius knows what their connection is. Too bad he must first deal with the threat of rogue vampire hunters, and the possibility that Sofia's grandfather had been intentionally harmed before he can have his beautiful Destined by his side. There may also be the small issue of having to reveal to Sofia that the creatures that go bump in the night are, in fact, very real. Let's follow Sofia as she finds herself permanently moving across the country, taking over a bakery, dealing with her spiraling emotions, all before finding out that the man that makes her heart skip, may prefer blood over a little sugar.

8 125 - In Serial10 Chapters

The Best Gay Reads of Wattpad [Being Edited]

In my many years on Wattpad, these are what I've experienced to be the absolute best of the best MxM/Gay stories here. New authors are always writing (and I am always reading), so I will be continuously updating this story even though it's labeled Completed.Currently about to get revamped, featuring: better layout, organization, and actual more in-depth reviews of the books!

8 341 - In Serial23 Chapters

Knowing Yourself - A Medieval Romance

Kay is entranced with the possibilities which lie before her. Five handsome, willing men are vying for her hand in marriage. The stakes are ownership of a medieval keep perched on the rocky edge of a stormy ocean. Each man seems more stunning than the last, and it is her choice which will reward the prize. To make the game even more interesting, Kay is disguised as a handmaiden to her sister, Em, so that she might more freely mingle with the suitors. In this way she can learn their strengths and catch them in their most unguarded moments.As the threat of border reivers approaches the keep, Kay finds that her pleasurable pastime takes on a far more serious overtone. Knowing who to trust and who to depend on becomes a matter of life and death! All author's proceeds from sales of the Sword of Glastonbury series benefit battered women's shelters. Knowing Yourself is book one in the Sword of Glastonbury series. Each novel ends in a happily ever after, which then leads into the next book in the series. Each of these full-length romances features its own flavor, atmosphere, and main characters. Each is set in a different part of medieval England and showcases the natural beauty of its region. Knowing Yourself is set in Cumbria, in northwestern England. Knowing Yourself is a lighthearted tale of romance and courtship, with a pair of fun-loving sisters, in the style of a medieval bachelorette contest. It is suitable for teens and older. It does not feature any strong language nor any intimacy beyond a gentle kiss.To learn more about the widespread use of the wax tablet for note taking in medieval times, be sure to read this article: https://www.bl.uk/eblj/1994articles/pdf/article1.pdf

8 303 - In Serial45 Chapters

The Immortal Alpha

A love story between two totally different people. Both from a different world.Will love prevail? or fear and disgust win? 🍁🍁🍁🍁🍁🍁I had no secrets then,well except for one. Which was about a crush I once had on a boy that sat next to me in geography class. I was in fifth grade for God sake. Ad that one time I had stolen some sugar. Told mom I knew nothing about it yet the crumbs were on my shirt. I was just three or four years old.Then I preferred that to be my most deepest,darkest secret.I took it in mine,shaking it. "Nice to meets you,Scarlett." He said with a smile plastered on his perfect face,showing a dimple on one cheek.Yeah,definitely thinks he's a big shot. A big one at that."Nice to meet you too...Nick." I said, testing his name as it came out of my mouth but slacking off at the end. "What would you like to eat?" He asked. 🍁🍁🍁🍁🍁🍁Nick Wildwood The Alpha king and Alpha of the dark crescent park. A born leader and the most feared and powerful supernatural creature to exist. He's dominant,possessive,bossy,overprotective and last but not least. He is as sexy as hell. Scarlett Wilde. A human doctor. Not naive but a little arrogant when it comes to love.p.. She's outspoken,bubbly and kind.

8 140 - In Serial49 Chapters

The Quiet Empress

"I was selfish and naïve but when I realize it, everything has been too late.""If I have another chance, I'll still be selfish but I won't be naïve anymore."An introvert girl, Feng Ning, chose to live alone after losing everything. Killed in an accident, she woke up as an infant in the ancient time.Now a princess, how would she fare in a completely different world?...Note: This is a short story.(At least, much shorter than my other stories XD)Story set in fictional world with similar culture to Ancient China.Join the discord to chat with the author and other readers:https://discord.gg/pBy2wGBSpecial thanks for Jiyen (webnovel user Cookiejiyen) who had created the beautiful cover *sending hearts*If you wish to read ahead, you may go here:Patreon: https://www.patreon.com/sorahana...Follow me on IG: @sora100518

8 98

Prev Chap

Prev Chap Next Chap

Next Chap Chap List

Chap List

Boy

Boy Girl

Girl